本日は映画のご案内です。

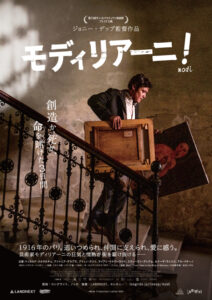

あのモディリアーニを主人公にした内容でジョニーデップが監督したことでも話題になっております。

洋画の上映場所や期間・時間は大変厳しい状況のようですが、

現在、愛知県内では残り少ないようですが・・・・

ミッドランドスクエアシネマ(名古屋駅豊田ビル)

名古屋空港ミッドランドシネマ

にて、ご覧になれます!

夭折したエコール・ド・パリの画家・彫刻家アメデオ・モディリアーニを主人公にした新作映画を、その背景を踏まえて紹介。

不摂生な貧乏生活とプライド。芸術家モディリアーニを描いた映画

エコール・ド・パリの代表的な芸術家、アメデオ・モディリアーニ (1884〜1920)を主人公とする映画『モディリアーニ!』 が2026年1月16日より公開される。監督を務めるのはジョニー・デップ 。主人公のモディリアーニをリッカルド・スカマルチョ が演じるほか、共演にはアル・パチーノ 、アントニア・デスプラ、スティーヴン・グレアム らが名を連ねる。

VIDEO

本作はデップにとって『ブレイブ』(1997)以来の監督作となり、本作に出演もしている盟友アル・パチーノの声かけにより実現したという。

デップはモディリアーニを“パンクロック・アーティスト”と呼び、自らの才能と気まぐれな性格に翻弄されながら、“作るか、死ぬか”という選択肢を迫られた芸術家であるとし、「私はそんな彼の苦境に共感した」とコメントしている。

いまでこそ20世紀を代表する芸術家として高く評価されるモディリアーニだが、生前はその作品はほとんど評価されず、不遇なまま35歳で亡くなったことはよく知られている。結核を患いながらも酒に溺れて不摂生な生活を送り、周囲に暴力を振るい、数々の女性たちと関係を結びながら独自の作品を生み出したその人生は、伝説化され、ドラマティックなものとして様々に語られてきた。映画としてはジェラール・フィリップがモディリアーニを演じた『モンパルナスの灯』 (1958、監督・脚本:ジャック・ベッケル)が名作として名高い。

『モディリアーニ!』 ©︎ Modi Productions Limited 2024

「ヌード」を描き始めた時代、転機となる3日間を描く

そんなモディリアーニを改めて主人公に据えた本作だが、ユニークな切り口はその人生における「3日間」だけに焦点を当てて描いていること。

映画の舞台は1916年。第一次世界大戦下のパリで、才能を持ちながらも作品が売れないモディリアーニ(モディ)は、酒と混乱の日々を送っていた。トラブルを起こして警察に追われ、キャリアを捨て街を去ろうとしていたが、画商レオポルド・ズボロフスキが彼を引き止める。富豪のアメリカ人コレクター、モーリス・ガンナットが、モディの作品に興味を示し、会うためにパリに向かっているというのだ。そこでモディはそれまでの時間、芸術家仲間とぶらついたり、作家でありモディの“ミューズ”的存在であるベアトリス・ヘイスティングスと愛を交わしたりしながら日々を過ごす──。

モディリアーニ!』 ©︎ Modi Productions Limited 2024

映画では詳しい説明はないが、作中の1916年というのは、モディリアーニがそれまで手がけてきた肖像画に加え、ヌード作品を描くようになった年だ。画商のズボロフスキと専属契約を交わしたことで、裸婦像のモデルを用意できるようになったのだ。

大阪中之島美術館 のコレクションのハイライトとなっている《髪をほどいた横たわる裸婦》(1917)をはじめ、現在はモディリアーニの代表的な作品とみなされる裸婦像が生まれるきっかけとなったのが、1916年なのだ。それはモディリアーニの死の4年前であった。

本作でも、そのシチュエーションやモデルについては映画的な脚色がなされているが、ヌードを描くシーンや裸婦像が重要なものとして登場する。

アメデオ・モディリアーニ 髪をほどいた横たわる裸婦 1917 大阪中之島美術館蔵

ユトリロとスーティン、モンパルナスの画家仲間も登場

アート好きにとっての本作の注目ポイントは、同時代を生きたモンパルナスの画家、モーリス・ユトリロ とシャイム・スーティン が登場することではないだろうか。イタリア人であるモディリアーニは1906年にパリへ移住して以来、パブロ・ピカソ やコンスタンティン・ブランクーシ ら数々の芸術家と知り合った。

交友を結んだ画家のひとりであったユトリロは、パリの街並みを描いた風景画家として日本でも人気が高い。アルコール依存症であったユトリロは、酒癖が悪く周囲を混乱させるものの、仲間からはその才能に一目置かれ、パリへの愛を高らかに語る人物として映画に登場する。

激しい形態やタッチによる絵画で知られるスーティンは、芸術家たちの制作や創造性の凄みにあまり焦点が当てられない本作において、異彩を放つ制作シーンがある。こうした画家たちが、モディの“ズッ友”として重要な存在として描かれるのは、恋人・妻との恋愛関係に軸足が置かれた『モンパルナスの灯』と大きく違う点のひとつだ。

『モディリアーニ!』 ©︎ Modi Productions Limited 2024

詩人・評論家ベアトリス・ヘイスティングスの存在

本作でモディの“ミューズ”として登場するのは、イギリス出身の作家・詩人・文芸評論家・神智学者であるベアトリス・ヘイスティングス 。彼女はモディリアーニと当時2年ほど交際していた人物だ。

のちにモディリアーニと結婚し、彼が死んだ直後に後追い自殺をしてモディリアーニ伝説を決定づけたジャンヌ・エビュテルヌとは違い、本作におけるヘイスティングスはモディに依存しない自立した女性として描かれる。

彼女は映画のなかで、自らの作品や創造性が軽んじられたり乏められたと感じた際に、激しい怒りを露わにするシーンが2度ほどある。その抗議は見ていて胸が痛むものの、一方的にまなざされる“ミューズ”に止まらない自尊心を持ったクリエイターとしての描かれ方には新鮮さと頼もしさを感じた。しかし、最終的には、彼女の怒りはモディの「冗談だよ」というニヤニヤ笑いや、「よしよし、わかったわかった」とでもいうような仕草で丸め込まれ、そのままなんとなくふたりはいい感じに……。アウトローな孤高の芸術家と都合のいい美女、というステレオタイプに留まる描写にはやや興醒めだった。

『モディリアーニ!』 ©︎ Modi Productions Limited 2024

映画では最終的に、ふたりきりの部屋で癇癪を起こし大暴れする暴力的なモディに愛想を尽かして、彼女は去っていく。こうした描写から、監督のジョニー・デップが元妻アンバー・ハードへDVを行ったとして告発され、その後名誉棄損裁判で勝利したという出来事を思い出さずにいるのは難しい。デップは本作公開を控えた今年になって裁判を振り返り、「MeTooの実験用ダミー人形にされた」と語っている(*)。そうしたなか、いったいどういう思いでモディとヘイスティングスをこのように描いたのかは気になるところだ。

実際のヘイスティングスは、晩年、自身が正当な評価を受けていないとして同業者への異議申し立てを行なったという。生前は比較的マイナーな文学者として見なされていたが、死後になって多数のペンネームを用いた発表の方法や、その仕事に見られる先駆的なフェミニズム的見解が評価されている。

*──https://www.vogue.co.jp/article/johnny-depp-feels-he-was-a-crash-test-dummy-for-metoo

映画『モディリアーニ!』

*このブログは芸術・美術の普及&画家の支援を目的としております。

・「Tokyo Art Beat」より画像・内容をお借りしました。